小木筏写在前面

纽约大学 New York University 的SPS学院(School of Professional Studies)在商科硕士申请学生的选校考量中一直饱受争议。

爱她的人认为这是纽约大学,它有资深且行业经验深厚的教授,优秀的同学和丰富的校友资源,同时地处纽约城,与这座天堂与地狱交织的城市天然地交织在一起;而担忧的人认为SPS学院直接翻译过来会等同于国内的继续教育学院,因而觉得这会被人以为项目水,学院不够好。

在商科硕士主流的专业之中,市场营销MKT向来被认为是在美找工作非常难的方向,因为国际学生首先会遇到语言和文化的障碍,同时这又是美国人很擅长的部分。在他们的地盘跟他们抢饭碗,可是不容易的。

今天的主人公Elsa,她毕业于纽约大学SPS学院MKT硕士专业,用自己的经历为项目和学院正名;之后她用自己的兴趣,专长配以持续的努力,通过自己的作品在教授的推荐链条之上找到自己喜欢的工作。

生自书香门第,学至孔子之乡,跳进纽约城,融入基督教会,她对自己,对家人朋友,对专业兴趣,对生命和爱都已经有了新的认识和收获。

小木筏说这个故事一定要从我爸爸小时候说起。那就讲一段关于家父的故事:爸爸祖籍黄山脚下,笔墨纸砚之乡。他自幼研习书画,有着十分的才情,却不得不为了生计,下海经商,在叱咤商场30年之后,又破釜沉舟地回到自己热爱的书画事业。

我高中的时候物理化学都学的都还不错,却义无反顾地选了文科,因为爸爸说女孩子学习历史文化,有谈资,好气质。

第一次出国是高中的时候去英国交换两周,当时去了一个传统的女子文法学校,我才意识到我们每天数理化史地政的时候,地球另外一边的高中女生,可以从舞蹈、音乐、木工、缝纫、环保材料艺术创作、东方文化等等课程里面选择自己喜欢的来学习。

回来之后我萌生了去外国读大学的想法,也开始学雅思,无奈正好那段时间爸爸的生意进入下行期,年纪也尚小的我,很怕会给爸爸增加太大的经济压力,就说想高考试试看,等到研究生,再出国吧。

还是抱着要探索一下中国文化的博大精深的信念,大学我去了有着深厚儒学教育传统的大学,修历史学系。

其实我们现在的社会,国学历史都是很冷门的学科,我却觉得这段经历对我来说很宝贵。还记得70多岁的老教授给我们讲易经的时候,我想着,哇这课得好好听,万一我很有属灵的天赋,就可以去做算命神婆了。后来发现,神婆做不了,做个善解人意的姑娘还是靠谱的。

大学里的很多同学从进入大学的第一天开始,就决定要读研了,而我是要出国。

申请的时候,一边准备GT,一边在选专业这个问题上也是很纠结的:出国继续读历史政治,这条路走到黑是一定要读博士的。

假期的时候在快消行业实习做卖场活动,发现在食品生化这些领域,销量的头几名全被国外的品牌包揽,师夷长技以制夷,我决定选择市场营销专业。

在商科中,市场营销通常被认为并不是含金量特别高的专业,没有金融多金,没有会计稳定,是美国人民最擅长的,也是不容易留在美国的专业。可是要选就选自己喜欢的,那个时候的目标就是要学到品牌成功的秘诀。

当时选择了美国有marketing硕士的9所学校,大部分都在大城市,也很感谢小木筏的帮助,9所学校全部录取了。最后在 约翰霍普金斯大学 JHU、马里兰大学 Maryland、纽约大学 NYU之间,还是觉得纽约的生活会比较有意思,于是选择了NYU,去了颇有争议的SPS学院。

读书最大的改变,是体会到真正开始学习自己喜欢的东西的那种心态。印象很深的一门课是campaign creative,学习如何思考广告创意,那门课的老师像极了穿Prada的女魔头中的女魔头,自己开了一家Direct Marketing的公司。

那门课一上来,就被女魔头的一大堆理论弄晕了,第一个理论作业拿了B+,后来有了creative的成分之后,开始拿了全A,才发现自己遇到了很喜欢又比较擅长的东西。

后来老师也发现我对branding的东西很敏感,点评作品的时候,可以一眼看出问题,group project的时候,又总是带领小组问问题。

结课的时候,老师主动跟我说,对我的表现印象很深刻,如果有需要推荐的时候,可以跟她讲。于是我就有了LinkedIn上第一封来自教授的推荐。当然后来陆陆续续也有了其它几位教授的推荐。

Tip:如果你觉得老师对你印象还不错,就抓住机会请他推荐你!一定要面对面讲好,因为老美看亚洲学生的照片是分不清谁是谁的。

毕业之后又在纽约工作了一年,找工作真的是神佑,靠着一篇讲关于Alibaba的文章而认识了很好的朋友,也被推荐给了现在的老板。

关于市场相关的读书和找工作可以参见之前在知乎回答过一个问题:在美国攻读 Marketing 硕士期间,学习上都有什么好的建议?

选择NYU,觉得很感激,特别是生活在纽约,千奇百怪的人和事都有,每个人都可以找到属于自己的生活方式。最庆幸的是在学校的英语小组认识了当地教会的朋友,一路走过来,获得了他们无私而毫无保留的帮助,并且对生命和爱有了新的认识。

现在回来上海已经三个月了,感谢小木筏,让我有机会再回忆一次以前的生活。

在美国的第一个家:

第一个圣诞节在教会建造ginger house:

灯火明亮的纽约某座桥边:

毕业的时候跟爸爸在NYU图书馆:

快要离开纽约的时候:

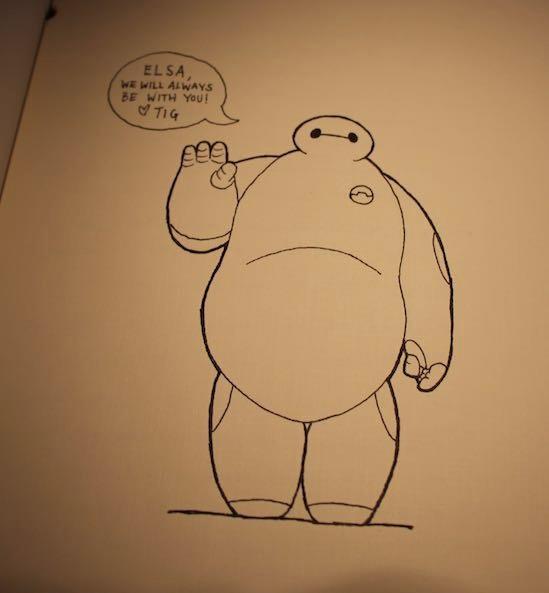

现在,只剩下大白跟我作伴了!